Dans les années 80, le choix en matière de cannabis était simple: weed ou hash? Au début du millénaire sont arrivés les distingos « sativa/ indica/ hybride » et un plus large choix pour le consommateur. Aujourd’hui, on ne choisit plus une variété mais un cannabinoïde pour ses effets thérapeutiques ou récréatifs ciblés. Parmi les molécules désormais disponibles (CBD, CBG, CBN, HHC, Delta-8…), aucune n’a encore réussi à faire de l’ombre au THC issu des Sativas les plus toniques… Jusqu’à maintenant?

Partons à la découverte d’une molécule aux effets détonants et à l’histoire insolite : le THC-O.

Au programme : des expérimentations pendant la guerre froide, des effets psychotropes au moins 3 fois plus puissants que le THC et un risque d’explosion permanent.

La simplicité même, on vous disait.

Arme de distraction massive

Un peu à la manière de la mythique Pineapple Express de Seth Rogen, cette super weed de synthèse est le résultat d’expérimentations par l’armée autour des armes chimiques (une tendance lancée par le terrible gaz moutarde de l’armée allemande, utilisé lors de la première guerre mondiale).

Des origines quelque peu sombres, qui s’inscrivent dans la logique américaine classique pendant la guerre froide : si les soviétiques le font… nous aussi.

C’est ainsi qu’en 1948 est lancé l’arsenal Edgewood dont le but est de développer un armement non létal et incapacitant.

Quelques années plus tard (le laboratoire ayant fermé en 1975), l’acétate est testé sur des chiens et on découvre qu’il perturbe nettement leur coordination : 2 fois plus que le Delta 9.

C’est d’ailleurs uniquement en 1978 que la substance est trouvée pour la première fois « dans la nature », lors d’une descente de la FDA dans un laboratoire souterrain, avant de retomber dans l’oubli jusqu’à très récemment.

Des tests sur les humains et plus récemment des essais par des youtubeurs évoquent un trip plus “spirituel” évoquant presque une version douce du LSD, mettant aux alentours de 30 minutes à monter. Les effets étant bien plus durables que le THC classique, il est conseillé de le consommer très progressivement.

L’huile de moteur… pour humain

Le THC-O se présente sous la forme d’un liquide marron épais, comparable à de l’huile de moteur. Il n’est donc consommable qu’en cartouche, teinture ou en produit alimentaire, jamais sous forme de fleur.

Attention il est TRÈS fortement déconseillé d’essayer de produire votre propre version du produit. Comme l’explique le site Honest Marijuana : “C’est beaucoup trop risqué et un laboratoire fera toujours un bien meilleur boulot”.

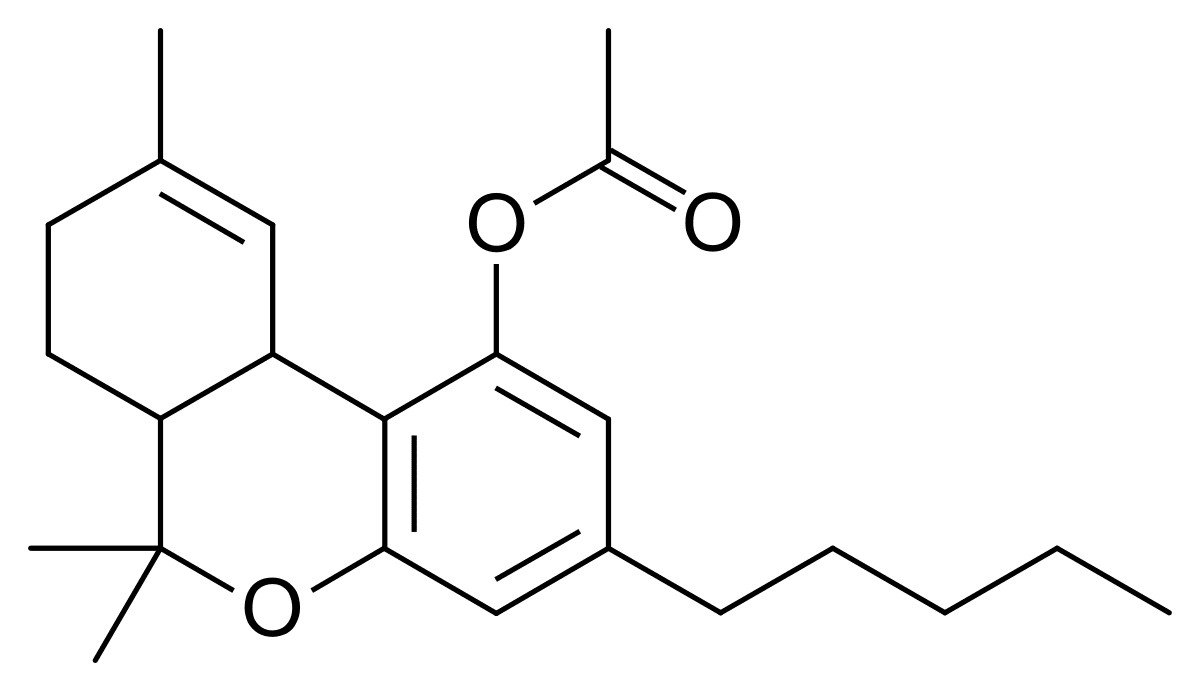

Le THC-O étant un acétate, il est très volatile sous sa forme originelle et son processus de fabrication est notoirement explosif.

En résumé, pour les plus scientifiques d’entre vous, cela implique d’ajouter de l’Anhydride acétique (un produit notoirement urticant), à du Delta-8 pur extrait du chanvre, pour en changer la structure au niveau moléculaire.

Pas d’inquiétude, si vous souhaitez tester le produit sans passer par un doctorat en chimie (ou risquer de terminer comme Walter White), certaines marques proposent déjà des produits comportant l’isolat.

Selon les forums spécialisés, les cartouches de la marque Binoid sont actuellement les plus fiables du marché pour tester le THC-O (avec un ratio de 92 pourcents de distillat et 8 pourcents de terpènes et 4 saveurs proposées).

La marque offre aussi des extractions sous forme de Wax, pour les amateurs de dab.

Comme toujours, Zeweed vous invite à ne vous fournir qu’auprès de marques fiables, à la traçabilité prouvée. Cette substance n’est pas actuellement encadrée par la législation américaine ou canadienne, puisqu’elle n’est que très récemment devenue disponible auprès du grand public.