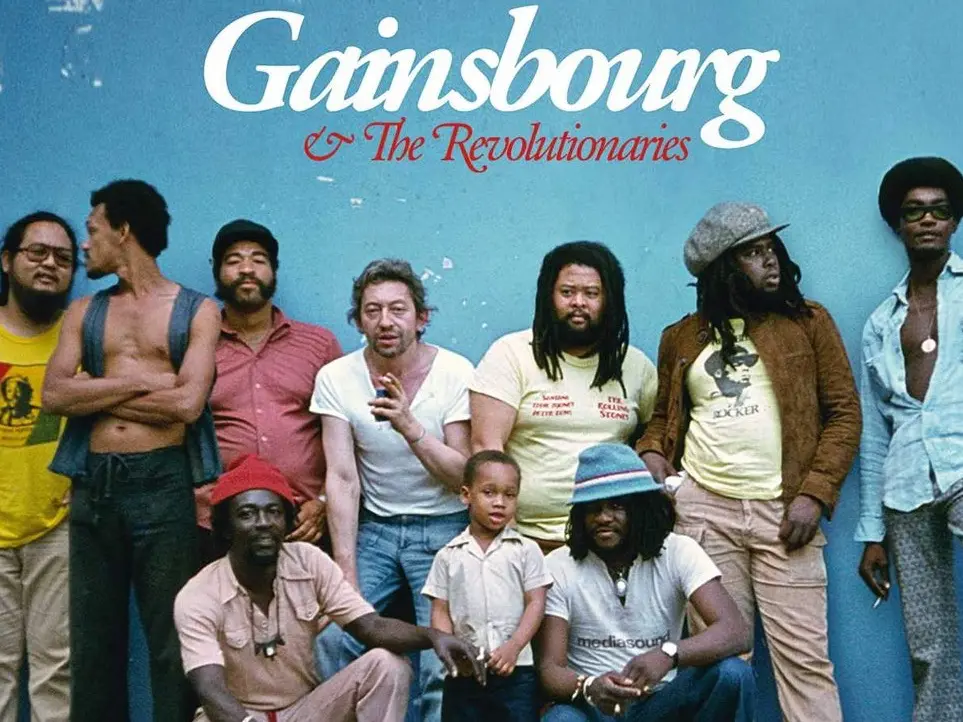

Enregistré en 1978, Aux Armes et Caetera sans soute aucun est l’album révolutionnaire de Gainsbourg. Révolutionnaire parce Reggae, LA musique émergente et contestataire de la fin des années 70. Révolution aussi pour Gainsbourg, qui s’essaie à un genre musical qu’il n’a jamais exploré et qui est peu connu de son public. Révolutionnaire enfin pour sa reprise de la Marseillaise, affront assumé au nationalisme, qui lui valu les foudres de la France réac’. Alors que Bob Marley est à l’honneur dans le biopic One Love, ZEWEED revient sur la légendaire collaboration de Gainsbourg avec les Wailers and friends, rebaptisés pour l’occasion… The Revolutionnaries.

Début 1978, Gainsbourg, qui a fini d’enregistrer l’Homme à Tête de Chou, cherche un élan nouveau pour son prochaine album, qu’il veut “contestataire voir révolutionnaire“*.

Cette même année, le mouvement Punk explose avec des groupes comme les Ramones, Television, The Clash, Patti Smith ou encore les Sex Pistols. Cette fraîcheur séduit Serge Gainsbourg qui se voit bien enregistrer un album dans le style.

Il commence alors à élaborer un projet Punk-Rock, concevant en premier lieu la pochette de l’album (une photographie de Lord Snowdon où Gainsbourg pose sur une dune ).

Six mois plus tard, Aux armes et Caetera sera dans les bacs, mais dans un genre musical très différent.

Révélation à l’Elysée Montmartre

C’est en sortant d’un concert à l’Elysée Montmartre que son producteur Philippe Lerichomme a une révélation: le prochain album de Serge doit être Reggae!

Réponse de l’intéressé à l’inattendu proposition: «Banco!»*.

La réponse est tout aussi surprenante de la part de Gainsbourg, qui n’a jusque lors que timidement approché le genre (sur le titre Quand Marilou danse Reggae qui figure sur l’Homme à Tête de Chou) et ne se sent pas de composer seul un album.

Il faut donc trouver des musiciens. Ces musiciens, Lerichomme en fera le casting à distance en écumant les 33 tours du magasin “Champs Disques”, regrettée Mecque du vinyle importé, sis avenue des Champs-Elysées.

Une fois les musiciens trouvés Gainsbourg et Lerichomme s’envolent pour la Jamaïque.

Lost in Jamaica

Si le duo a une liste d’artistes qu’ils souhaiteraient intégrer au projet, aucun des musiciens en question n’a confirmé sa présence pour l’enregistrement de cet album dont seul la pochette son titre : Aux Armes et Caetera sont arrêtés.

Les deux compères arrivent à Kingston en parfaits inconnus, à tel point qu’à la signature du contrat, le bassiste Robbie Shakespaere était convaincu que Lerichomme était le chanteur et Gainsbourg son producteur*.

Quelques jours plus tard, Gainsbourg et Lerichomme entrent en studio et reçoivent un accueil glacial. Il faut dire que les deux parisiens n’ont pas la tête de l’emploi. Voyant qu’on le prend pour un clown à grandes oreilles, Serge Gainsbourg s’installe au piano et entame quelques accords, dont ceux de Je t’aime … moi non plus. Un des musiciens présent reconnait la chanson et lui demande qui l’a écrite. Lorsque Gainsbourg répond fièrement «C’est moi!*». L’ambiance se détend instantanément, Serge est dans la place. S’en suivra une semaine d’enregistrement continue et deux journées de prise de back-up vocals avec les I-Threes (Marcia Griffiths, Judy Mowatt et Rita Marley), les trois choristes de Bob Marley.

En moins de deux semaines, la musique de l’album est enregistrée. De son coté, Gainsbourg peine à écrire les textes qu’il souhaite poser dessus. Est-ce la fatigue ou l’effet de l’herbe locale? Toujours est-il que Gainsbourg propose des paroles qui de l’aveu du producteur “partaient dans tous les sens“*.

Durant le vol qui les ramène en France avec les musiciens, Lerichomme retouche les paroles. Arrivé à Paris, Gainsbourg passera 48 heures en studio pour poser les textes sur les précieuses bandes enregistrées en Jamaïque.

Premier disque d’or

Aux Armes et Caetera sera le premier disque d’or de Serge Gainsbourg.

Parmi les meilleurs titres, la nonchalante revanche esthétique de Des Laids, des laids avec les langoureux coeurs des I-Threes, le joli bras d’honneur de La brigade des stups , qui sent le vécu (À la brigade des stups/Je suis tombé sur des cops/Ils ont cherché mon splif/Ils ont trouvé mon paf) et la belle charge contre l’organisation antisémite d’extrême droite fondée par des dissidents de l’action française : Relax Baby Be Cool (Le clan, le clan la cagoule/autour de nos le sang coule/A la morgue il y a foule/Relax baby be cool).

Présent aussi sur l’album, deux belles reprises reggae de titres composés par Gainsbourg Vieille Canaille et La Javanaise (remake).

Mais c’est une autre reprise, celle de la Marseillaise sur Aux armes et Caetera , qui fera rentrer l’album dans la postérité. Un détournement qui passa très mal à l’époque: Gainsbourg sera interdit de concert à Strasbourg, à la suite de pressions d’un groupe de militaires parachutistes para-facho retraités. Pas dégonflé, le grand Serge entonnera l’hymne national, point levé, devant des militaires désarmés par son audace.

Trois ans plus tard, Gainsbourg remettra le couvert en enregistrant un second album Reggae, toujours avec Sly Dunbar, Robbie Shakespeare et les coeurs des I-Threes pour nous offrir le sublime : Mauvaises Nouvelles des Etoiles.

s

s