Du blues au reggae, du rock à l’électro en passant par le jazz, le cannabis aura inspiré nombre d’artistes contemporains. De tous les styles qui ont marqué ces dernières décennies, le rap est sans nul doutes le genre le plus indissociable d’un usage enthousiaste de la belle plante. ZEWEED a demandé Olivier Cachin de nous rouler un quatre pages Web bien léchées sur le sujet. Bonne dégustation.

« Smoke weed every day » : Une des punchlines les plus connues et les plus appréciées des fumeurs est due à Nate Dogg, chanteur G-funk, sur le fameux titre de Dr. Dre & Snoop Dogg « The Next Episode ». Logique de la part d’un producteur/rappeur qui signa en 1992 The Chronic, un album révolutionnaire dont le visuel de couv’ et le thème majeur était cette herbe californienne devenue légendaire. Amusant quand on sait que sur le premier album de NWA, dont Dre fit partie avec Ice Cube et Eazy-E, le bon docteur rappait ceci dans le morceau « Respect Yourself » : « I don’t smoke weed or cess, cause it’s known to cause a brother brain damage, and brain damage on the mic don’t manage », soit en français « Je ne fume pas de beuh car on sait que ça cause des lésions cérébrales, et ça, quand on est au micro, ça ne le fait pas ».

Seuls les imbéciles ne changent pas d’avis !

No smoking sur le Up in Smoke Tour de Dogg

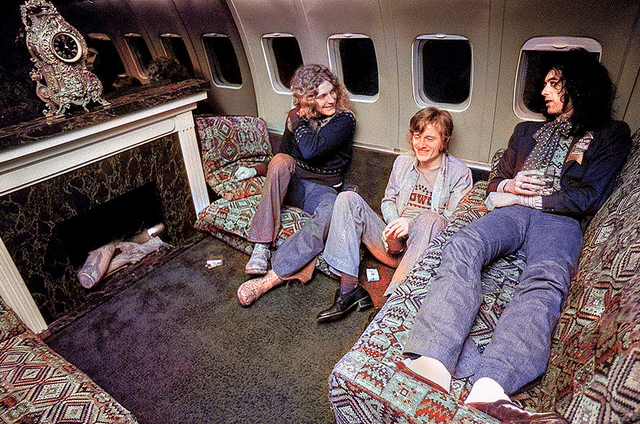

Flash Forward : Juillet 2000, Worcester près de Boston, où la tournée Up In Smoke s’arrête pour deux soirs Dans les loges de Snoop Dogg, l’ambiance est électrique. Il y a là une quinzaine de personnes et un nuage de skunk flotte dans les airs. Lil’ Half Dead fait le DJ, Hittman joue sur une console Nintendo tandis que Kurupt, surexcité, mime des signes de gang au son du beat qui tourne à plein volume sur l’énorme sono. Nate Dogg, l’air absent et totalement défoncé, traverse la pièce en agitant une bouteille de Cognac. Snoop roule des joints qu’il fumera pendant le show. En face du couloir non-fumeur, la loge suinte la marijuana. C’est quand même le Up In Smoke Tour, même si le billet du concert indique « no smoking » juste en dessous de cet intitulé blunté. C’est l’Amérique qui veut ça.

« du tabac mélangé à ton herbe… Les Français sont dingues » Snoop Dogg

Snoop doit monter sur scène dans un peu plus d’une heure. Tandis qu’il finit de rouler ses blunts, il me fait savoir qu’il est prêt pour l’interview. Le magnéto est branché, dans la salle des milliers de fans hurlent déjà les noms de leurs idoles. Snoop aspire une énorme latte, penche la tête en arrière puis recrache la fumée sur le micro. « Let’s do it », lance-t-il. Dr. Dre intervient : « Hey Snoop tu sais ce que je vais faire ce soir ? Quand on joue “Gin & Juice”, je vais débarquer après le troisième couplet avec deux bouteilles de Tanqueray et des verres ! » Et là, Snoop, stick de skunk au bec, défoncé et ravi, prouve que la weed ne l’empêche pas d’avoir bonne mémoire. Il me dit : « Tu sais quoi ? T’es dans ma vidéo “Smoke Fest 96”, tu me posais tes questions à la con ! Mais c’était cool, t’avais du tabac mélangé à ton herbe…Les Français sont dingues, ah ah ! » Souvenir de ma première rencontre avec Snoop à Paris en 1993 pour la sortie de son album Doggystyle, quand il avait tiré sur un trois feuilles assaisonné au tabac (oui, c’est mal, mais on était jeune) et m’avait dévisagé comme un chef étoilé voyant un client ricain mettre du soda dans son verre de Château d’Yquem.

Une petite anecdote qui met en valeur deux artistes hip-hop parmi les plus fidèles défenseurs de la weed. Qui sont loin d’être seuls dans ce domaine, car la marijuana, popularisée dans la pop culture par les artistes reggae, est devenue un des thèmes fétiches de nombreux rappeurs. En tête Method Man (du Wu-Tang Clan) et Redman, deux New-Yorkais qui ont enregistré ensemble l’album Blackout ! sur lequel le morceau « How High » fut inspiré par un trip à Amsterdam. Method : « Arrivé à Amsterdam, j’ai foncé dans la zone rouge ! Quand je dis “Now I’m off to the Red Zone/ We don’t need your dirt weed/We got our fuckin’ own” (Je suis de sortie dans la zone rouge/ Garde ton herbe pourrie/ On a notre putain de stock, NDR), je parle d’Amsterdam ! Comme j’aime le vert, je suis fan de la Chronic ». Mais j’aime aussi le brun, alors n’oublions pas la Chocolate Thaï. C’est comme la côte ouest et la côte est qui se réunissent ! On appelle ce mix « E.T. » ! Extra-terrestre, ah ah ! »

La résilience de Redman

Redman, lui, est un fumeur invétéré, et il l’a prouvé dès son premier album solo en 1992 avec son fameux titre « How To Roll A Blunt », le blunt étant le style de joint préféré de l’époque, quand l’herbe était roulée dans le papier brun des « Phillies Blunts », des cigares bon marché vendus dans le ghetto. Lors d’une interview à New York dans les locaux du label Def Jam, cet échange inoubliable : On parle THC et je fais remarquer à Red, qui a déjà bien entamé sa journée de défonce hydroponique, que le haschich est une spécialité française quasi inconnue aux USA (on est dans les années 1990). Il me fixe avec un rictus goguenard, fouille dans sa poche et me tend un bout de shit premier choix. « Tu vois, nous aussi on connait ça, ah ah ! » L’apothéose vient quand je lui fais remarquer qu’il est difficile d’en consommer sans le mélanger à du tabac. Et là, Redman explose de rire : « Facile, je le mélange avec mon herbe ! » L’équivalent d’un cocktail absinthe/vodka, et une nouvelle preuve de la résilience de Redman face à la défonce du consommateur de weed.

L’herbe ne fascine pas que les rappeurs : Rihanna, grosse consommatrice, avait affirmé en 2015 au blog Marijuana Politics qu’elle allait se lancer dans la commercialisation de sa marque de weed, et la présenter en Jamaïque à la Cannabis Cup : « MaRihanna est vraiment la première marque de cannabis à grande échelle dans le monde et je suis fière d’être pionnière en la matière ». Joli nom mais vœu pieux, et en 2023, on attend toujours les sticks de MaRihanna.

Papier à rouler en or 24 carats

Wiz Khalifa est un autre activiste fumeur qui a créé sa propre variété de weed, la « Khalifa Kush ». Il n’est pas le seul : Kurupt, rappeur californien proche de Snoop, a sa « Moonrock » (grosse réputation, gros taux de THC), Master P a lancé sa ligne de produits cannabiques en 2016 tandis que The Game, (produit par Dre pour son premier album The Documentary) a sa marque, « Trees by Game ». Quant à 2 Chainz, il a choisi de fumer en mode luxe dans une vidéo YouTube, « 2 Chainz Gets High with $500k of Bongs and Dabs », où on le voit fumer dans du papier en or 24 carats et poser devant une table sur laquelle se trouve pour 500.000 dollars de produits cannabiques (C’est les USA hein, rien n’est too much chez l’oncle Sam). Sa dealeuse est Dr. Dina, surnommée « the real Nancy Botwin from Weeds », en référence au personnage principal du feuilleton Weeds.

Mais le plus grand fans du THC reste le groupe Cypress Hill, qui dès son premier album éponyme en 1991 rappait « Light Another », « Stoned Is The Way Of The Walk » et « Something For The Blunted ». En mars 1992, quelques mois avant la sortie de The Chronic de Dre, les trois membres de Cypress Hill B-Real (alias Dr. Greenthunb), Sen Dog et DJ Muggs posent en couverture du magazine cannabique High Times devant une pile de buds. Une posture pas si courante à l’époque, comme l’explique Muggs : « Plein de rappeurs n’en parlent pas mais ils fument tous, on le sait, on traine avec eux ». B-Real appuie son propos : « On l’a fait parce que personne d’autre ne le faisait ». Et illustre sa passion avec un tuto en six photos intitulé « How To Roll A Blunt ».

Recenser tous les raps vantant les mérites de la weed ? Impossible.

Depuis, la situation a changé, et de nombreux états américains autorisent le cannabis compassionnel et/ou médicalisé. Et The Chronic a ouvert les vannes, faisant de la marijuana un sujet de prédilection dans les textes du rap US. En 1995, ce sont les Luniz, un groupe venu d’Oakland, qui signent un tube cannabique avec « I Got 5 On It », dans lequel ils dédicacent Cypress Hill (« I’m the type that like to light another joint like Cypress Hill ») et rappent leur amour de l’Indo weed.

Et puis il faut rendre justice aux pionniers que furent EPMD : Ce duo new-yorkais, acronyme de « Erick & Parrish Making Dollars », a inclus sur son premier album le morceau « Jane », qui samplait le fameux classique hydroponique de Rick James « Mary Jane », une balade vantant sur une rythmique pneumatique les mérites multiples de sa petite amie Mary Jane. Si Rick James est clairement dans le double sens (« Elle me fait tourner la tête avec son amour/ Et elle m’emmène au paradis »), EPMD ne file pas la même métaphore, mais persistera avec le prénom « Jane » sur sept albums, avec « Jane 2 », « Jane 3 », jusqu’à « Jane 7 » 20 ans après le premier.

« Smoking ounces like it ain’t nothing »

Recenser tous les raps vantant les mérites de la weed ? Impossible, il faudrait un annuaire. On citera quand même quelques bornes importantes dans la saga du rap blunté, comme « Fried Day » de Bizzy Bone (du groupe Bone Thugs-N-Harmony) qui prône la légalisation (« Why don’t we legalize reefer leaves ? »), « Crumblin’ Erb » d’OutKast (« Smoking ounces like it ain’t nothing »), « Doobie Ashtray » de Devin The Dude (« Hey ! I found a bag of weed ! Smells pretty motherfuckin’ good ») ou encore « Pussy, Money, Weed » de Lil Wayne.

En 2010, sur son troisième album Man On The Moon II : The Legend Of Mr. Rager, Kid Cudi rappe « Marijuana », chanson dans laquelle il explique comment l’herbe l’a sauvé de l’alcoolisme. Et conclut avec un « Four Twenty » (4.20), le signe de ralliement des amateurs de beuh, en référence à l’heure idéale pour fumer son joint (4h20), le 20 avril devenant du coup le jour où de nombreux activistes se rassemblent afin de militer pour la légalisation de la weed.

“le hip-hop est passé de l’âge du crack à celui de la ganja”

Si la nouvelle génération se montre volontiers en train de fumer (Drake, Schoolboy Q, Action Bonzon, A$ap Rocky), c’est indéniablement The Chronic qui a été le détonateur de la génération rap & weed, comme l’a expliqué Chuck D en 2012 au magazine Rolling Stone : « Avec Public Enemy, on a fait des disques de l’ère du crack, quand tout le rap était chaud bouillant, hyperactif. Et puis Dre est arrivé avec “Nuthin’ But A G Thang” et son beat ralenti. D’un coup, le hip-hop est passé de l’âge du crack à celui de la ganja ».

Et derrière Dre, Snoop toujours, bien sûr, ultime parrain et avocat de la marijuana, qui a été jusqu’à changer de nom le temps d’un album pour devenir Snoop Lion à la suite d’un trip en Jamaïque en 2012 qui le vit embrasser la religion rastafariste. Sur ce disque étonnant au parfum de reggae intitulé Reincarnated, l’herbe est évidemment le thème de plusieurs chansons dont « Smoke The Weed » featuring Collie Buddz, mais le morceau-clé est « Lighters Up », hymne à la joie du spliff résumé en ces quelques rimes : « Get high with me, fly with me, ain’t no dividing us ».

Amen Snoop, « Smoke weed every day ».

Olivier Cachin

orlus@orlus.fr