Sans jamais se prendre aux sérieux mais en opposition constante avec la société de consommation, ils ont profondément influencé le Pop Art américain dès 1966. Place aux créations délirantes et furieuses des « Big 5 », un groupe de dessinateurs hallucinés qui établira la charte graphique du mouvement hippie de Haight-Ashbury.

Pour certains, les années hippies évoquent les pattes d’éph’, les chemises à fleurs ou Woodstock. Pour d’autres, elles incarnent une des contestations sociales et politiques majeures du XXe siècle, la libération sexuelle en prime. Mais peu se souviennent que le San Francisco des années soixante, berceau de la culture hippie, a également été le terrain d’expériences graphiques d’une originalité inégalée et un des jalons les plus notables de l’art Pop Américain.

Le LSD n’y est pas pour rien. Car sans cette substance synthétique hallucinogène, le mouvement psychédélique (du grec psyché âme et dêlos visible) n’aurait sans doute pas vu le jour. Pas plus que ces groupes de rock qui essaiment à l’époque sur la côte ouest des Etats-Unis, véritables porte-parole et principal moyen de revendication de la communauté hippie.

Frisco, freaks & LSD

À San Francisco, ils se produisent dans deux salles incontournables : le Fillmore et l’Avalon Ballroom. De grands-messes psychédéliques y sont célébrées plusieurs fois par semaine, associant musique rock déjantée, consommation effrénée de substances, et lights shows décuplant les effets de celui-ci.

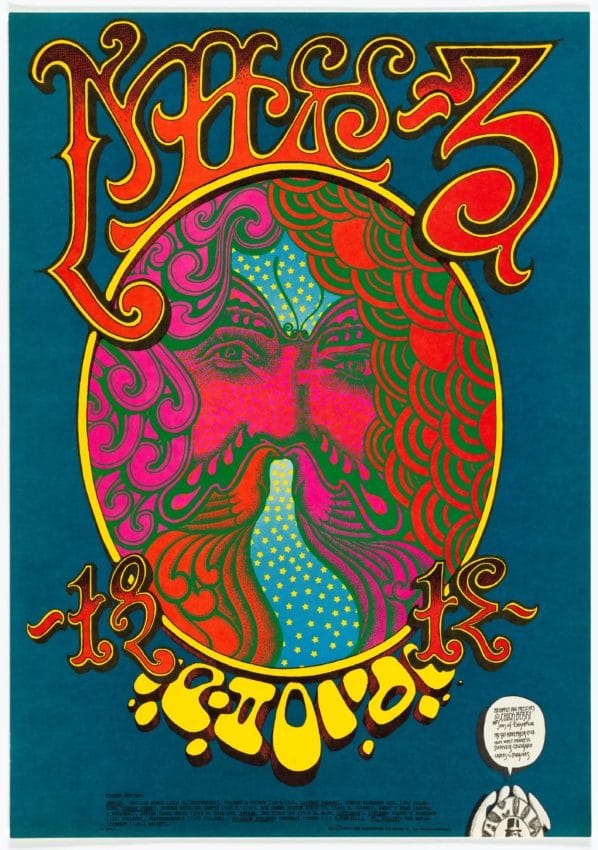

C’est dans cette atmosphère délirante que se développe l’art psychédélique. Bill Graham et Chet Helms, les deux grands promoteurs de spectacles du moment, financent plusieurs centaines d’affiches pour annoncer les concerts de The Charlatans, Greateful Dead, Jefferson Airplane, Jimi Hendrix, The Doors, The Velvet Underground et autres Pink Floyd.

Du Velvet Underground à Pink Floyd

Placardées dans les rues de San Francisco, elles apparaissent comme autant de manifestes de la contre-culture, leurs arabesques moelleuses et ondoyantes, leurs couleurs aussi intenses qu’exubérantes, et leurs lettrages aux formes liquides quasi illisibles fonctionnant comme une propagande cryptée contre le conformisme de la société américaine des 60’s.

Parmi la dizaine d’artistes majeurs qui les conçoivent et les dessinent, cinq d’entre eux sont entrés dans la légende sous l’appellation des « Big 5 ».

Art Nouveau & Optical Art

Il y a Wes Wilson (1937-2020), diplômé en horticulture, dont le premier poster intitulé Are We next figure un drapeau américain orné d’une svastika : condamnation sans appel de l’engagement croissant des Etats unis dans la guerre du Vietnam ; Victor Moscovo (né en 1936), le seul à avoir bénéficié d’une formation artistique, qui déclara que la création d’affiches psyché l’avait contraint d’oublier tout ce qu’il avait appris à l’école d’art sur le graphisme conventionnel – il est en outre le premier des « Big 5 » à voir ses œuvres exposées au Museum of Modern Art de New-York.

Autre figure majeure: Rick Griffin (1944-1991), californien passionné de surf, auteur de bandes dessinées underground et de pochettes de disques mémorables, ainsi que le duo composé d’Alton Kelley (1940-2008) et de Stanley Mouse (né en 1940), l’un concepteur génial, l’autre dessinateur virtuose, dont le travail en commun fut comparé à l’œuvre du génial affichiste français Henri de Toulouse-Lautrec.

The Big 5

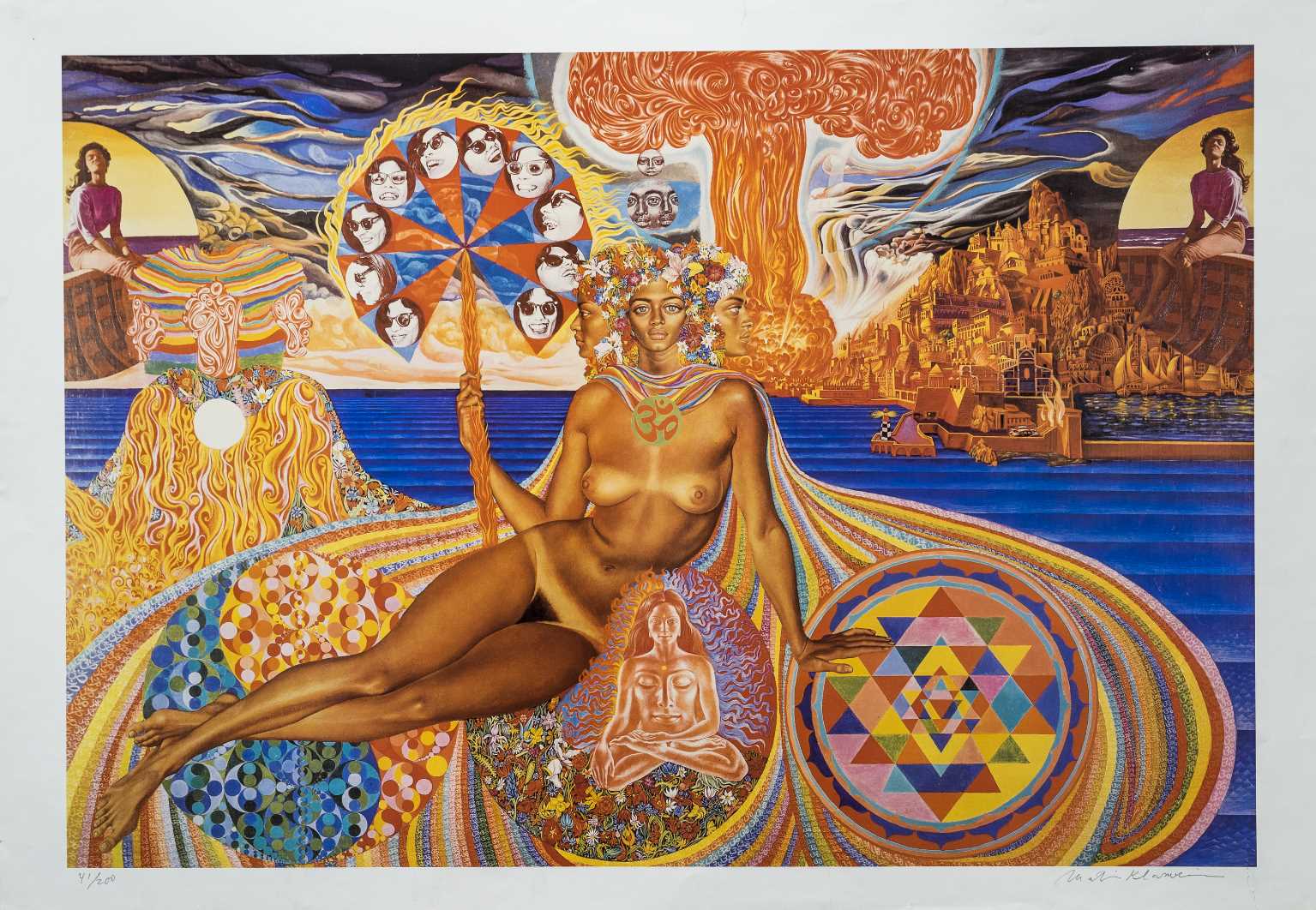

L’expérience psychédélique née de la prise de LSD et les jeux de lumières des lights show sont leurs principales sources d’inspiration. Mais ils puisent également dans les théories de la couleur et l’art optique de Josef Albers, peintre et enseignant au Bauhaus, ainsi que dans l’Art Nouveau ou les affichistes du mouvement sécessionniste viennois (Gustav Klimt, Alfred Roller et Koloman Moser).

Parfois, ils vont jusqu’à s’approprier certains motifs des affiches du Tchèque Alfons Mucha ou du Français Jules Chéret. Et certains historiens de l’art décèlent dans leurs dessins l’influence du mouvement surréaliste européen qui, dans les années 60, fait l’objet aux Etats-Unis de nombreuses publications et expositions remarquées.

Quoi qu’il en soit, la créativité débordante de ce génial quintet a apporté aux arts graphiques quelque chose de neuf, de jamais vu, une nouvelle vision du monde. Au point qu’après eux, l’art américain ne sera plus tout à fait le même.